Coopération technique pour le développement de la Guinée-Bissau

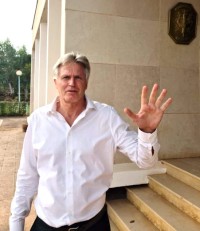

Dans le cadre de leur formation en double licence Droit et économie-gestion à l’international (DEGI), sept étudiantes participent à un projet de coopération sur la Guinée-Bissau, en collaboration avec M. Terence Wills, ancien ambassadeur de France en Guinée-Bissau (2020-2024).

Suite à des réunions de travail sur le campus de la Nive à Bayonne, les étudiantes analyseront les interactions entre histoire, économie et politique de ce pays d’Afrique de l'Ouest, en vue d’une enquête réalisée pendant une visite de terrain en octobre 2025 (à condition d’obtenir le financement) ou via une série de visio-conférences avec des acteurs sur place.

Elles interrogeront les relations du pays avec la communauté internationale et les limites du concept de « bonne gouvernance », souvent trop général pour saisir sa complexité. Un rapport sera ensuite rédigé pour approfondir ces réflexions, reprenant l’histoire du pays, son modèle de développement (avec une approche économique) ainsi que l’influence et les relations avec la France au fil du temps.

L’expertise de l’ancien ambassadeur

Il a souligné l’impact d’une colonisation portugaise tardive et peu structurée, marquée par une absence d’infrastructures essentielles, notamment dans le secteur éducatif avec seulement une école secondaire en 1973 et une première université en 2003.

Autrefois un point stratégique sur la route des Indes, la Guinée-Bissau a vu son importance décliner avec l’essor du commerce transatlantique. La conférence de Berlin (1884-1885) a encore affaibli le pays en validant la perte de la Casamance au profit du Sénégal français.

De plus, l’histoire de la Guinée-Bissau est également marquée par la lutte pour l’indépendance menée par Amílcar Cabral. Bien que victorieuse, celle-ci n’a pas permis de poser des bases solides pour un développement économique durable. Aujourd’hui, malgré un fort potentiel agricole, le pays exporte ses matières premières sans les transformer et peine à assurer son autosuffisance alimentaire. Cette fragilité économique alimente son instabilité politique.

Le projet est accompagné par Adam Ffoulkes Roberts pour le Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI) de l’UPPA, dans le cadre du fablab Actions internationales.

Contact : adam.ffoulkes-roberts @ univ-pau.fr.

Compte-rendu détaillé des deux conférences organisées au Collège EEI

M. Terence Wills a passé une trentaine d'années en Afrique, dont les dernières comme chef de poste au Liberia et en Guinée-Bissau. L'idée était de partir de la Guinée-Bissau actuelle et de remonter le temps pour voir comment l'histoire expliquait pour une bonne part son retard de développement, peut-être davantage que les soubresauts politiques des dernières décennies. Le Portugal, parce qu'il n'a pas eu de colonie de peuplement sur ce territoire, a très peu développé ses infrastructures. Une seule école secondaire à l'indépendance en 1973. La première université ouvrira en 2003. Ces retards n'ont pas été rattrapés.

Historiquement, Bissau a été pour Lisbonne au XVe siècle la première étape sur la route des Indes. Le Portugal y est bientôt concurrencé par les autres puissances européennes qui vont à leur tour contourner l'Afrique, mais en lui tournant le dos, pour commercer avec l'Asie. La traite transatlantique suscite un nouvel intérêt pour l'Afrique, qui périclitera avec la fin de la traite dans le courant du XIXe.

Partage de l’Afrique

A la fin du siècle, l'industrialisation et la course aux matières premières, et le besoin de reconnaissance internationale des nouveaux nationalismes européens déclenchent le "scramble for Africa" (partage de l'Afrique). La conférence de Berlin de 1884/1885 instaure des règles pour que le scramble ne perturbe pas l'ordre européen, notamment la règle sur la nécessité pour une nation d'exercer un contrôle effectif par son administration du territoire revendiqué. La Guinée portugaise y perdra la Casamance au profit du Sénégal français. En compensation, Paris appuie la revendication de Lisbonne de relier ses possessions de l'Angola et du Mozambique. Mais cet axe horizontal percute le grand projet vertical britannique du Cap au Caire. Londres fait plier Lisbonne.

Ce rêve de possessions territoriales traversant l'Afrique d'un océan à l'autre est aussi partagé par l'Allemagne et la France. Pour Paris, l'aventure prend fin en 1898 à Fachoda au sud du Soudan face à la Grande-Bretagne. Paris recule pour ne pas avoir deux adversaires en même temps en Europe, la Prusse de Bismarck et Londres. La priorité est en effet donnée à la reconquête de l'Alsace-Lorraine. Ce recul face à Londres sur le continent permettra à celle-ci de mettre la main sur l'Afrique la plus riche, l'Afrique anglophone actuelle. Le Portugal ne participant que tardivement à la Première Guerre mondiale et adoptant la neutralité à la Seconde n'envoie pas de troupes africaines sur les fronts européens.

Indépendance des colonies portugaises

Les revendications africaines de libéralisation politique après le sang africain versé en Europe atteignent également les colonies portugaises. Elles déboucheront plus tard sur la lutte pour l'indépendance. Menée avec beaucoup d'intelligence par Amilcar Cabral en Guinée-Bissau, cette dernière verra un constant recul sur le terrain du contingent portugais.

La défaite annoncée en Guinée-Bissau sera une des causes de la rébellion des capitaines portugais contre le régime autoritaire de Marcelo Caetano et de la révolution des Œillets le 25 avril 1974 à Lisbonne. Les successeurs d'Amilcar Cabral (assassiné à Conakry en janvier 1973 à la veille de l'indépendance) n'auront pas le même succès.

De nos jours

Aujourd'hui la Guinée-Bissau a un fort potentiel agricole mais son économie ne crée pas de valeur ajoutée. Elle importe du riz alors qu'elle pourrait être autosuffisante. Elle exporte ses noix de cajou brutes sans les transformer.

Ces difficultés économiques pèsent sur sa stabilité politique. Ces allers-retours entre l'histoire de la Guinée-Bissau et celle du continent ont permis d'évoquer la résistance des acteurs africains aux différentes conquêtes, de voir l'intérêt qu'a pu représenter la Guinée portugaise pour Paris dans le grand marchandage colonial sur les possessions africaines, et enfin de s'interroger sur l'aide au développement actuelle qui privilégie le long terme alors que les besoins sont immédiats.

Une méthode des pays partenaires utilise aussi le concept trop général et passe-partout de "bonne gouvernance" alors qu'elle ne paraît pas assez spécifique d'un pays pour étudier sa complexité socio-politique. C'est le parent pauvre de l'analyse. Elle affaiblit la prévision, notamment celle proposée par les modélisations macro-économiques.

Les récentes évolutions du dispositif militaire français en Afrique ont également été abordées.